La France cherche à augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique, avec une accélération sans précédent de sa production d’électricité photovoltaïque. Ce déploiement prend des formes variées, des installations photovoltaïques apparaissent sur les toitures, les parkings, et dans nos régions, principalement sur des terres agricoles (agrivoltaïsme), des terres naturelles ou forestières. Cet article offre des clés de compréhension sur le contexte de cette expansion du photovoltaïque, et les controverses qu’elle suscite.

Comment sont fixés les objectifs nationaux en matière d’énergie renouvelable ?

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, l’Union européenne s’est engagée à respecter les objectifs de l’Accord de Paris, signé en 2015, qui cherche à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Pour convertir cet engagement en politiques concrètes, Bruxelles a adopté, en 2019, le Pacte vert pour l’Europe, qui ambitionne d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

Plusieurs étapes ont été définies pour y parvenir. Le plan « Fit for 55 », adopté en 2021, prévoit une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, par rapport à leur niveau de 1990. La neutralité carbone en 2050 est désormais inscrite dans la loi européenne sur le climat adoptée en 2021.

Dans la pratique, chaque État membre est tenu de traduire ces orientations dans un plan national. En France, la planification des énergies renouvelables repose sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). La PPE détermine la contribution de chaque type d’énergie dans le mix énergétique. Elle détermine donc la part des énergies nucléaires, photovoltaïques, hydrauliques, thermiques (biomasse), et de l’éolien dans ce mix.

Les choix stratégiques inscrits dans les PPE sont fixés par décrets après une phase de consultation publique. Ils sont ensuite déclinés à l’échelle des régions, par l’intermédiaire du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), qu’il incombe aux préfets départementaux de respecter. C’est ainsi que les résultats des négociations européennes atterrissent à notre porte, sous la forme de projets d’énergie renouvelable souvent déconnectés de notre réalité rurale.

Il est important de souligner que l’Union européenne s’est fixé un objectif de 42,3 % d’énergie renouvelable d’ici 2030, mais que le nucléaire n’est pas comptabilisé dans les énergies renouvelables selon les critères européens. Cette méthode de calcul nous pénalise tout particulièrement, car la stratégie bas carbone française repose davantage sur le nucléaire (67,1 % de la production d’électricité) que sur les énergies renouvelables, bien moins développées en France (seulement 33 % de notre mix énergétique), reconnues par les institutions européennes.

Principaux cadres législatifs pour une accélération des énergies renouvelables

L’atteinte des objectifs de la PPE repose sur différents outils législatifs. Nous nous focaliserons ici sur ceux destinés à accélérer la production d’électricité renouvelable solaire.

Le premier outil est la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER n° 2023-175, promulguée le 10 mars 2023. Cette loi permet aux préfets de définir des « zones d’accélération des énergies renouvelables » (ZADER), après consultation des collectivités locales. Plusieurs aspects de cette loi favorisent l’implantation de projets dans ces zones.

Tout d’abord, les projets proposés dans ces ZADER bénéficient de procédures administratives simplifiées, comme le raccourcissement des délais de remise du rapport du commissaire enquêteur et de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, et une accélération des délais d’instruction des permis de construire.

Ensuite, la loi APER instaure la notion de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour les projets énergétiques dépassant un seuil de puissance (fixé à 2,5 mégawatts-crête pour les centrales photovoltaïques, d’après le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023). Ce statut RIIPM est l’une des conditions nécessaires pour l’obtention de dérogations à l’interdiction de destruction des espèces protégées, encadrée par l’article L. 411-2 du Code de l’environnement.

Enfin, la loi APER renforce le pouvoir de décision des préfets en introduisant la fonction de référent préfectoral. Ce référent, nommé parmi les sous-préfets de chaque département, est chargé de faciliter et de coordonner les procédures liées aux projets d’énergies renouvelables. Il contribue ainsi à centraliser les décisions et à réduire les délais d’instruction.

Le deuxième instrument législatif est le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024, qui encadre l’implantation des installations agrivoltaïques. Ce texte définit les critères d’acceptabilité des projets agrivoltaïques en établissant, par exemple, les règles concernant le taux de couverture au sol des panneaux solaires, les obligations de maintien des rendements agricoles, ou encore la contribution maximale de la production solaire à l’équilibre financier de l’exploitation.

Une transition énergétique au prix de la biodiversité ?

Les « centrales solaires », ces installations photovoltaïques à grande échelle, nécessitent des surfaces considérables avec une consommation d’environ un hectare par mégawatt-crête de production. Une telle emprise au sol impacte nécessairement les écosystèmes.

Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) est un organisme d’état indépendant qui est rattaché au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Il s’exprime notamment sur les dossiers faisant l’objet d’une dérogation « espèces protégées ». Préoccupé par les conséquences écologiques d’un déploiement très rapide et non coordonné du photovoltaïque au sol, le CNPN s’est autosaisi pour émettre un rapport daté du 19 juin 2024 sur cette question. Nous évoquerons brièvement ci-dessous les principaux points soulevés dans ce rapport :

Destruction des écosystèmes et des habitats naturels. L’installation de centrales photovoltaïques sur des espaces naturels nécessite souvent la suppression d’habitats essentiels pour la biodiversité. La faune et la flore locales subissent de fortes perturbations, avec une réduction de leurs espaces vitaux et une altération des équilibres écologiques.

Fragmentation des milieux et perturbation des espèces. Les infrastructures solaires enclavent les milieux naturels en limitant la circulation des espèces. Les clôtures et autres aménagements limitent les déplacements d’animaux, augmentant leur isolement et rendant leur survie plus difficile.

Modification du microclimat local. L’ombrage produit par les panneaux photovoltaïques influence directement la température du sol et l’humidité ambiante. Ces changements peuvent affecter la croissance des plantes et les cycles biologiques de certains insectes, modifiant ainsi l’ensemble de la chaîne alimentaire.

Confusion visuelle pour les espèces volantes. Certaines espèces d’oiseaux et de chauves-souris interprètent la surface brillante des panneaux solaires comme une étendue d’eau. Cette illusion entraîne des erreurs de navigation et des collisions, augmentant le taux de mortalité de ces animaux. (voir cet article, pour une étude d’impact sur les chauves-souris)

Pollution et risques chimiques. Le ruissellement de l’eau de pluie sur les panneaux peut entraîner la dispersion de substances toxiques, comme les PFAS, dans les sols et les réserves d’eau. Ces produits chimiques, issus du processus de fabrication des panneaux, peuvent affecter la santé des organismes aquatiques et terrestres.

Perte de captation du CO₂ due au défrichement. La déforestation liée à l’installation des centrales photovoltaïques entraîne une réduction des puits de carbone naturels. En supprimant des forêts ou des prairies, ces projets diminuent la capacité de stockage du CO₂ des écosystèmes.

Impact environnemental de l’extraction des matériaux. La production des panneaux photovoltaïques repose sur l’extraction intensive de matériaux comme le silicium et l’aluminium, souvent avec une énergie à base de charbon. Cette activité, généralement réalisée en Chine, a déjà montré des conséquences lourdes en termes de pollution de l’air, des sols, et une consommation excessive d’eau.

Risques d’incendie et conséquences sur les milieux naturels. Les centrales photovoltaïques augmentent les risques d’incendie en raison des équipements électriques qu’elles contiennent. De plus, les obligations de débroussaillement autour des installations limitent la régénération des écosystèmes et accroissent la vulnérabilité des sols à la sécheresse.

Fort de ces constats, le CNPN préconise de « cesser le déploiement de centrales photovoltaïques sur les espaces semi-naturels, naturels et forestiers (incluant toutes les zones humides), protégés et non protégés, en raison de leur incidence importante sur la biodiversité… » (page 11).

L’agrivoltaïsme : une menace pour le modèle agricole ?

Le décret n° 2024-318 d’avril 2024 définit les installations agrivoltaïques comme « une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole ». L’affirmation d’un bénéfice direct de ces installations à l’agriculture suscite deux types de questionnements. Nous les évoquerons brièvement ici, mais renvoyons les lecteurs à l’article « Du saccage de l’agriculture par la manne voltaïque » qu’Amilure vient de publier sur ce sujet.

L’agrivoltaïsme repose sur l’idée que les panneaux solaires peuvent être bénéfiques aux cultures. Cependant, différentes études montrent que cet avantage n’est pas systématique. Il dépend de l’exposition, du type de sol, et des espèces cultivées (voir ici pour un exemple). Par exemple, les céréales voient leurs rendements diminuer sous les panneaux, tandis que les légumineuses ou les fruits rouges en profitent. Une première conclusion s’impose : l’agrivoltaïsme n’est en aucun cas une solution universelle pour les cultures.

En ce qui concerne l’élevage, les panneaux solaires amélioreraient le bien-être animal, en limitant leur exposition aux intempéries. Pour démontrer ces effets, les études scientifiques comparent les cheptels d’ovins ou de bovins parqués avec ou sans panneaux photovoltaïques. Cette approche ignore les pratiques ancestrales qui ont toujours protégé les animaux des aléas climatiques en les conduisant vers des zones plus clémentes, notamment en estive, dans nos régions. L’intérêt de l’agrivoltaïsme sur le bien-être des cheptels de ruminants reste très spéculatif.

D’après un sondage IPSOS de février 2025, 44 % des agriculteurs envisageraient un projet agrivoltaïque dans les dix ans qui viennent. Cet attrait pour l’agrivoltaïsme s’explique principalement par les revenus générés par contrats avec les énergéticiens. Selon la Confédération paysanne, les loyers qu’ils offrent sont 10 à 30 fois supérieurs à un fermage traditionnel. De plus, ces revenus peuvent se cumuler avec les subventions de la PAC, selon un arrêté du 23 juin 2023.

Ce déséquilibre entre revenus agricoles et revenus photovoltaïques a de nombreux effets indésirables dans les zones rurales. Les revenus agricoles deviennent secondaires face aux revenus issus des installations photovoltaïques, les retraités repoussent la vente de ces terrains si rentables, et le prix du foncier agricole grimpe en flèche, empêchant les jeunes agriculteurs de s’installer dans la profession. Loin d’être une solution d’avenir, l’agrivoltaïsme risque d’accélérer la disparition de l’agriculture en tant que métier et mode de vie, transformant les terres agricoles en simples supports pour la production d’électricité, avec des répercussions importantes sur l’économie du pays et son autonomie alimentaire.

Le projet de PPE3 « 2025-2035 » présente l’agrivoltaïsme comme « un levier important pour l’atteinte de nos objectifs de développement du photovoltaïque, tout en apportant des services directs à l’agriculture ». Il parait évident que ce levier doit être actionné avec une extrême précaution.

Les problèmes (techniques et économiques) posés par l’intermittence des productions photovoltaïques et éoliennes

Contrairement aux centrales thermiques (biomasse), hydrauliques ou nucléaires qui peuvent fonctionner en continu, les installations solaires (et éoliennes) produisent une électricité intermittente. Les centrales solaires produisent en pleine capacité si les conditions d’ensoleillement sont favorables, et cessent totalement de produire la nuit. Ces variations compliquent la gestion d’une production énergétique qui ne correspond pas toujours aux besoins du réseau, créant ainsi des déséquilibres.

Lors de périodes où la production solaire ou éolienne est faible, le recours à des centrales thermiques, à gaz, ou nucléaires, capables d’ajuster leur production, devient nécessaire pour maintenir un approvisionnement stable. Ces ajustements nécessaires entretiennent une dépendance aux énergies fossiles.

Pendant les pics de production d’énergie, un excédent d’énergie peut dépasser les capacités des réseaux de distribution. Pour assimiler ces pics liés aux énergies intermittentes, l’état doit redimensionner son réseau de distribution. RTE vient de dévoiler un plan de 100 milliards d’euros sur 15 ans pour accompagner l’électrification de l’économie, et l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau.

Dans la pratique, l’adaptation aux variations de production électrique repose principalement sur les installations thermiques, nucléaires et hydrauliques, plus pilotables que le solaire et l’éolien. Un rapport de 2024 de l’inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection indique que la moitié du parc nucléaire doit régulièrement moduler ses productions pour suivre les fluctuations du réseau. Ce même rapport nous alerte sur le fait qu’un ajustement incessant du facteur de charge des réacteurs nucléaires affecte la durabilité des équipements, et impose des contraintes de management qui portent atteinte à la sûreté nucléaire.

Mais ces efforts de régulation restent insuffisants, et les périodes de surproduction sont de plus en plus fréquentes. Un rapport récent de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) s’inquiète d’une augmentation des périodes à « prix négatifs » où il faut payer pour écouler l’électricité excédentaire en période de surproduction. Cette situation engendre un coût supplémentaire supporté par l’État, car les producteurs d’énergie bénéficient généralement de contrats leur garantissant un prix de vente fixe.

Les projections des PPE sont-elles alignées avec la réalité des besoins ?

L’électricité produite en France est déjà décarbonée à 96,3 %, grâce à un mix énergétique qui combine production nucléaire (67,1 % de notre production), hydraulique (13,9 %), éolienne (8,7 %), solaire (4,6 %) et ther mique renouvelable (2 %, chiffres de 2024 issus d’un rapport de RTE). La France est le meilleur élève de l’Europe dans ce domaine ! Les objectifs ne sont donc pas de décarboner notre électricité, elle l’est déjà très largement, mais d’amener de nouvelles filières, notamment les transports et l’industrie, à abandonner les énergies fossiles au profit d’énergies décarbonées.

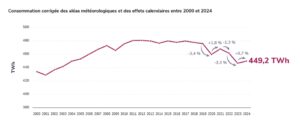

Selon RTE (Figure 1), notre consommation électrique a baissé durant les deux premières PPE, ce qui s’explique par une meilleure sobriété énergétique (par exemple l’isolation des bâtiments). En 2024, notre consommation a été de 12,7 % inférieure à la moyenne des années avant la pandémie (2014-2019). Cette baisse de la consommation, doublée d’un renforcement de nos capacités de production, conduit à une surproduction d’électricité au niveau national, une manne pour notre balance commerciale. Nous avons exporté 89TWh d’électricité en 2024, un record depuis plus de 20 ans.

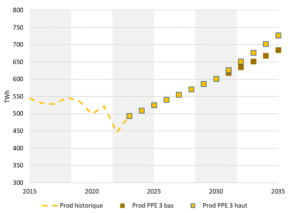

Mais cette stagnation de nos consommations ne serait que transitoire, et la PPE3 anticipe une hausse importante de notre consommation électrique au cours de la prochaine décennie. Pour y répondre, la PPE3 prévoit la production de 168 à 210 TWh supplémentaires d’électricité renouvelable d’ici 2035, par rapport à 2023. Ce plan est représenté sur la figure 2.

La rupture de pente sur cette figure est, de toute évidence, irréaliste, car tout indique que la conversion des usages peine à se réaliser. Quelques exemples suffisent à le démonter : le nombre d’immatriculations de voitures électriques a fléchi de 5,5 % de 2023 à 2024. Fin 2024, les poids lourds électriques ne représentaient qu’1,4 % des immatriculations pour ce secteur, alors que les plans ambitionnent 50 % de leurs immatriculations en 2030 ! De même, la conversion des usages industriels progresse bien plus difficilement que prévu, les réticences des industriels étant essentiellement liées à des coûts trop élevés de l’électricité.

La conclusion nécessaire, qui apparait dans de nombreuses publications récentes (par exemple, ici), est celle d’un optimisme excessif et irréaliste des objectifs de la PPE.

Des voix s’élèvent contre les conséquences de cette transition vers le tout renouvelable

Depuis 2015, la France s’est lancée dans un développement sans précédent des énergies renouvelables. Sa stratégie s’est pour l’instant déclinée en deux plans de programmation successifs (PPE1 et 2), dont les conséquences sont une profusion de projets photovoltaïques sur les territoires (notamment en montagne de Lure).

Les deux premières PPE ont très rapidement provoqué de vives oppositions, de la part des mouvements écologistes ou des associations locales, comme Amilure, mais aussi d’organes institutionnels comme la CNPN, qui ont averti les pouvoirs publics sur les conséquences dramatiques de ces installations sur l’environnement.

Au-delà des préoccupations environnementales, une opposition s’élève de plus en plus contre les conséquences politiques et économiques des plans d’accélération des énergies renouvelables.

En décembre 2024, un collectif d’anciens ministres, de hauts fonctionnaires et d’anciens dirigeants de grandes entreprises énergétiques s’oppose, dans une lettre ouverte au premier ministre, aux effets d’une politique menée “à marche forcée” vers le tout renouvelable. Leur courrier dénonce notamment les risques pesant sur la souveraineté nationale en matière d’énergie (dépendance aux productions chinoises), et les effets de cette politique sur le coût de l’électricité.

En janvier 2025, 80 députés se sont regroupés pour demander un moratoire sur les subventions aux énergies renouvelables dans une tribune intitulée « Politique énergétique de la France : une pause s’impose ! ». Ils soulignent le poids de ces subventions sur les finances publiques, estimé à 4 milliards d’euros dans le projet de loi de finances 2025, et dénoncent leur faible efficacité.

En mars 2025, 164 sénateurs, soit plus de la moitié du Sénat, ont exprimé leur désaccord avec la planification de la PPE3 dans un courrier adressé au Premier ministre. Ils contestent une prise de décision par décrets, et non par l’adoption d’une loi discutée au parlement, ce qui est en contradiction avec l’article L100-1-A du code de l’énergie.

L’inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection a récemment publié un rapport soulignant les menaces que font peser les énergies renouvelables sur le nucléaire. Ce dossier est en discussion au Sénat.

De son côté, André Merlin, ancien directeur de RTE (2000-2007), met en garde contre les risques de black-out (arrêt complet du réseau), liés à l’injection d’énergies renouvelables “non pilotables” et ne contribuant pas à la stabilité du réseau électrique. Il exprime également sa crainte de voir le prix de l’électricité « doubler » d’ici 2035, si les objectifs de la PPE3 sont poursuivis.

Le 8 avril 2025, l’Académie des Sciences a publié un avis très critique sur les prévisions de la PP3, dans lequel on peut notamment lire que cette PPE entraînerait « des surcapacités considérables, coûteuses et inutiles, générant un excédent d’offres par rapport à la demande… ».

De toute évidence, les problèmes se révèlent au grand jour, la contestation grandit, et le vent tourne dans le débat public… Et pendant ce temps, en attendant des jours meilleurs, des luttes se mènent au niveau local, des collectifs et associations s’organisent, communiquent sur leurs combats (par exemple ici), mènent des actions en justice et gagnent même quelques batailles, comme à Cruis ou à Ongles.

|

Vous souhaitez contribuer à la protection de l’environnement. Vous aimez nos actions. Adhérez à Amilure ou soutenez-nous par vos dons. |

Pourquoi pas limiter le photovoltaique aux batiments, maisons et permettre aux privés de profiter du solaire au lieu

de détruire les espaces et habitats naturels ?

Merci pour votre commentaire.

Votre question est plus ou moins celle que pose Amilure depuis des années. De nombreux enjeux s’y croisent qui rendent la situation assez complexe et certains projets (notamment sur des friches dégradées) restent envisageables. Mais il est clair qu’on laisse beaucoup trop le champ (sic) libre aux industriels dans cette histoire, pour des raisons qui, on s’en rend compte de plus en plus, n’en sont pas.

Merci pour cet article complet , concis et compréhensible.

Continuez à vous battre contre ce déchaînement de parc photovoltaïque dans nos régions.