Entre 2019 et 2024, la production éolienne et solaire française est passée de 47 à 70 térawatheures (TWh, source Enedis). Un tel développement de l’éolien et du solaire induit de fortes variations de production sur le réseau, au gré du vent ou de l’ensoleillement.

Nous avons récemment communiqué sur le fait que ces variations menacent l’équilibre général du réseau, avec des risques de black-out si on n’arrive pas à équilibrer l’offre et la demande. Il est aussi source de turbulences économiques, avec la multiplication des périodes de vente de l’électricité à prix négatifs, quand l’électricité déborde sur le marché.

Face à ce constat, pouvoirs publics et opérateurs nous affirment avoir trouvé la parade.

Leur solution : les batteries !

La logique est simple sur le papier. Les batteries permettent de stocker l’électricité excédentaire quand le vent souffle fort ou que le soleil brille, puis de la réinjecter dans le réseau lors des creux de production. Avec les batteries, il serait donc maintenant possible de lisser les effets néfastes de l’intermittence, raison pour laquelle elles sont présentées comme la « clé », ou le « pilier » de la transition écologique.

Cette communication porte visiblement ses fruits, et le marché des batteries connaît une croissance exceptionnelle. La puissance installée des batteries stationnaires a atteint 1 GW en 2024, soit dix fois plus qu’en 2020, et pourrait atteindre 9 GW d’ici 2030, selon Aurora Energy Research.

Mais derrière un tel engouement pour les batteries se cache une idée redoutable que nous résumerons ainsi :

En levant l’obstacle principal de l’intermittence, le nombre de parcs solaires et éoliens que l’on peut installer devient potentiellement illimité, grâce aux batteries.

Ainsi, les batteries ne sont pas juste une solution technique à l’intermittence, c’est aussi un argument de communication pour une extension massive des parcs solaires et éoliens dans nos campagnes.

Qu’y a-t-il réellement derrière ce discours de façade sur les batteries ?

Un bilan environnemental accablant

La fabrication des batteries repose sur des métaux critiques – lithium, cobalt, nickel et graphite – au prix d’énormes dommages environnementaux et sociaux.

Le lithium, extrait principalement de saumures salines en Amérique du Sud, consomme de grosses quantités d’eau dans des régions arides, aggravant les sécheresses locales (source AP News). Le cobalt, qui provient pour 74 % de la République démocratique du Congo (voir la source), est extrait dans des conditions déplorables pour les travailleurs, y compris des enfants (source Earth.org). L’extraction du nickel, produit en Indonésie, accélère la déforestation et pollue sols et rivières (source Médiapart). L’extraction du graphite, notamment en Chine, dépend largement du charbon, entraînant des émissions de CO₂ élevées (source Washington-Post). Ainsi, à chaque étape de leur construction – extraction, raffinage, assemblage – les batteries émettent des gaz à effet de serre et épuisent les ressources naturelles.

A cela, s’ajoute une dépendance géopolitique : la Chine contrôle environ 67 % du raffinage du cobalt, 62 % du lithium, 60 % du manganèse et 32 % du nickel pour les batteries (source Courrier International). Ne serions-nous pas en train de remplacer une dépendance (à l’énergie fossile) par une autre ?

Des limites techniques

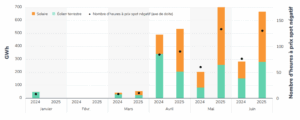

Une part croissante de l’électricité renouvelable produite en France n’atteint jamais le consommateur. Nous coupons régulièrement le robinet avant que le réseau ne déborde. Nous jetons l’électricité, c’est ce qu’on appelle l’écrêtement.

Selon RTE, nous aurions jeté 2 TWh d’électricité renouvelable au cours du premier semestre 2025 (0,8 TWh pour l’éolien et 1,2 TWh pour le solaire), contre 1,1 TWh pour la même période en 2024.

Ces valeurs sont à comparer à nos capacités actuelles de stockage par batteries stationnaires, de l’ordre de 3 GWh en 2024, soit 666 fois moins que ce que nous avons mis à la poubelle. Clairement, les batteries restent un outil de flexibilité de courte durée, pas une solution miracle pour éliminer tout écrêtage, et les conséquences financières (prix négatifs) liées à la variabilité chronique de nos productions d’énergies renouvelables.

Volumes d’énergie renouvelable éolienne et solaire écrêtés, par mois en situation de prix négatifs, au premier semestre 2024 et 2025. Estimations RTE.

Par ailleurs, une fois chargées, les batteries ne peuvent produire que pendant quelques heures. Elles sont totalement incapables de compenser les baisses prolongées de production renouvelable, comme l’effondrement de la production solaire en hiver ou les longues périodes sans vent qui paralysent les éoliennes.

Un raisonnement qui oublie la consommation

L’argument selon lequel l’usage de batteries permettrait un plus fort développement des EnR intermittentes est séduisant, mais il résiste mal à une analyse critique. Pour mieux comprendre pourquoi les batteries ne suffisent pas, nous imaginerons trois situations différentes de production électrique. Certains les jugeront beaucoup trop simples, voire simplistes, mais elles suffiront à la démonstration !

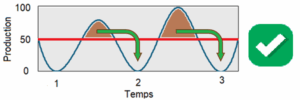

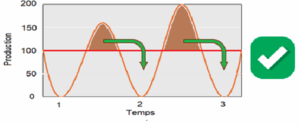

Le premier scénario est présenté sur le schéma ci-dessous. Il correspond à une situation où les batteries suffisent à différer l’injection du surplus d’électricité. Ce schéma illustre la production d’un parc solaire dont la production augmente à deux reprises sur une période donnée, disons en deux heures. Sur cette illustration, la courbe bleue représente la production d’énergie qui fluctue, et la ligne horizontale rouge indique la demande de consommation. Les zones ombrées de couleur marron mettent en évidence l’excédent de production au-dessus de la demande, tandis que les flèches vertes montrent comment les batteries peuvent stocker cet excédent.

Situation où l’usage de batterie permet de différer l’injection du surplus d’électricité.

On comprend aisément l’intérêt des batteries dans ce premier scénario. Elles permettent de décaler l’injection des surproductions (les pics) vers les périodes où nous manquons d’électricité (les vallées).

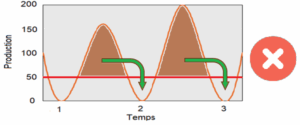

Le second scénario, que nous imaginerons, correspond au même profil de production que précédemment, il y a donc toujours deux pics, mais la production est ici doublée après un agrandissement du parc solaire : les sommets sont plus élevés. Dans ce cas, les pics de surproduction (en marron) deviennent alors trop importants pour être entièrement stockés et restitués lors des périodes de sous-production (les vallées). L’apport des batteries atteint clairement ses limites dans ce second scénario. Elles ne permettent plus de valoriser efficacement l’énergie excédentaire, dont une part significative demeure inévitablement perdue.

Situation où l’usage de batterie ne permet plus de différer l’injection du surplus d’électricité.

Enfin, nous imaginerons un troisième scénario où le doublement de la production est associé à un doublement de la demande de consommation (la ligne rouge est donc plus haute). Dans ce cas, l’utilisation des batteries redevient optimale, car les excédents de production trouvent de nouveau une utilité lors des périodes de sous-production.

Situation où une augmentation de la consommation a réduit le surplus.

Ces trois scénarios suffisent à démontrer que l’ajout de batteries aux infrastructures d’énergies intermittentes ne peut pas résoudre le problème structurel d’un déséquilibre trop massif entre l’offre et la demande. Certes, les batteries peuvent contribuer à lisser temporairement les fluctuations du réseau, mais elles ne peuvent en aucun cas légitimer une augmentation des parcs de production si la consommation ne suit pas.

Or, tous les indicateurs montrent que l’évolution de la consommation ne s’aligne pas à celle de la production. Comme nous l’expliquions dans notre article récent « Photovoltaïque : enjeux et controverses », la consommation nationale d’électricité a stagné – et souvent même baissé – depuis plus de dix ans, sous l’effet conjugué de la désindustrialisation et d’une plus grande sobriété énergétique.

Ce point crucial semble habilement négligé par les opérateurs et les pouvoirs publics, qui présentent le stockage par batteries comme la panacée face à l’intermittence, sans rappeler que le problème fondamental reste le décalage entre la production et la demande de consommation.

Derrière la communication, des intérêts privés.

Il ne se passe pas un jour sans que les opérateurs privés ne vantent les batteries stationnaires, alors même que leur efficacité face à l’intermittence des énergies renouvelables reste limitée.

Pour comprendre cette stratégie de communication, il faut rappeler que les batteries permettent de décaler la vente de l’électricité aux moments où les prix sont les plus élevés. Ces batteries, tant promues, servent donc avant tout l’intérêt des producteurs d’électricité.

D’un autre point de vue, une opposition de plus en plus forte s’élève contre les conséquences d’une expansion trop rapide des énergies renouvelables (voir nos analyses sur l’agrivoltaïsme ou la PPE). Dans ce contexte, la mise en avant des batteries comme remède à l’intermittence permet d’apaiser les contestations, et d’occulter les critiques, en masquant la réalité d’une surproduction et de ses effets, tels que les prix négatifs.

On le sait, les opérateurs ne portent pas la responsabilité de l’équilibre global du réseau électrique. Leur priorité n’est ni la stabilité du système électrique, ni l’intérêt collectif, mais la production et la vente d’électricité… à leur profit.

Nota bene – Pour préciser la position d’Amilure, cet article ne cherche pas à promouvoir la consommation, ce qui irait à l’encontre de nos valeurs de sobriété (voir notre manifeste). Notre unique objectif est de contrer une fuite en avant qui, sous couvert d’arguments très contestables, soutient le développement de projets industriels privés qui menacent la nature et les paysages.

Vous souhaitez contribuer à la protection de l’environnement.

Vous aimez nos actions.

Adhérez à Amilure ou soutenez-nous par vos dons.

@Image d’en-tête Vecteezy